木の家教えて⑥~木の家の耐震性ってどう決めてるの?~(木の家の耐震性、地震に強い家、長期優良住宅、耐震等級)

はい。久しぶりにこのコーナーです。ただこのコーナーはですね、率直なご質問にお答えしているわけで、それだけにまあまあ家づくりの心臓部の話になりまして、そうなるとなかなかセンシティブな話になるのです。だからなかなか筆が進まず……

つくり手の皆様も自分のやっている物が一番良いと思ってると思いますし、会社の方針ってのもありますからね。さらには、今や情報氾濫の時代ですから、他の分野と同じく、トンデモ理論や変な陰謀論的なものが、無知や勘違い、思い込みと結びついて、専門家からすると、びっくりするような事おっしゃっている方もいらっしゃいますしねぇ。

そこにうっぷん晴らしや、やっかみなんかもくっついて、弊社も、いかにも何か内部を知っているような体で全く見当違いの事言われたり、弊社には1ミリもかすりもしない明らかに間違っている悪口をかかれたりするのを見かけたりしますし。

ただ、逆にこういう弊社の意見も皆様に見てもらえる利点も享受しているから、まあ仕方ないですね。(嫌だけど)

あぁ、やっぱり前置き長くなった。その回りくどい説明をどうにかした方が良い!とこないだ後輩からアドバイスもらったとこなのに……

今日は木の家の耐震性の話。(これはセンシティブな話ですねぇ。やっぱやめようかな。。)

また前置きですが、皆様に分かりやすく「ざっくり」といきます。だから細かい数字など、つつきだしたらいくらでも言えますから、大らかな目で見てください。大きく言えば間違っていない基本的なお話をしますから。

柱と梁と土台と壁で造る今一般的な木の家。古民家などの伝統建築は少し話からずれます。

柱と梁と土台でできる四角形。これが潰れなければお家は潰れませんよね。ここは皆様お分かりだと思います。

だから、その四角形(つまり壁)を潰れないように強くする。これが「木の家の耐震」の考え方です(実はここでもうすでにガァガァ突っ込まれるところあるんですよ。その道のうるさ型の人からは。やめてね)

だから、その壁がどの位の量があればどの位の地震がきても大丈夫か?との、それなりの規定があるんです。

本来は、建物の重さから考えていくのが耐震の考え方ですがそれをするには難しい計算が必要。(これを出来るのが「構造計算やってます」という工務店。ちなみに弊社もこちら。この構造計算も違いをたくさん指摘したい人いると思いますが、おやめくださいね。)

そこはさすが日本!お偉い先生方のおかげで、電卓を叩くだけで誰でもそれなりの計算の上に耐震性を確認できる計算式を作ってくれています。建物の面積や表面積に決められた係数をかけると、「必要な【地震に耐える壁=耐力壁】の長さ」が出ます。それを上回る耐力壁を東西南北の壁面で確保すれば良いということになります。

そして、それを満たせるように壁を配置し、そこ以外に窓やドアを配置していくのです。(めっちゃ重要な、耐力壁のバランス、耐力壁と耐力壁の間隔、1階と2階の耐力壁のバランス、水平すなわち床の耐力などの話は全部飛ばします。興味がある方はまたモデルハウスや見学会などでお聞きくださいませ)

先ほど、「耐力壁の長さ」と言いましたがこれは何でしょか?

柱と柱の距離が1mだとします。なら1mの壁ですが、ここに「壁倍率」というものが出てきます。例えば壁倍率が2倍なら2m、4倍なら4mとして計算するわけ。(1を切る壁もありますよ)

柱と柱の距離が2mの壁で壁倍率2倍なら、2×2=4mの耐力壁となるわけですよ。これをそれぞれの面で足していって、地震から求められる必要な壁量を超えればOKとなるんです。

当然1倍より2倍の方が強い壁となりますよね。その強い壁をつくるのにナナメの材を入れる筋交いなのか、柱の外にボード類を張って固めるのか?色々ありますが、

(吉野石膏さんのwebサイトが簡単でわかりやすいです)

業界では「この壁2倍にしよか」「ここ4倍だったっけ」なんて皆会話をします(今一番強いのは「7倍の壁」ってのもあったような。)

では、この何倍の定義を分かっている人がどれくらいいるか?って言うと、結構これは少ない。

【長さ1mの壁の端から200㌔の力を水平にかけて、1階の床と2階の床(約2.7mの距離として)で建物が上と下で約2.2㎝ずれるのが壁倍率1倍】ってことです。

建物が大破するけど、倒壊は免れるってのが同じ条件で【9.1㎝~】ですから(【27㎝】を超えると倒壊)、

【阪神大震災級の極めて稀(通称「極稀地震」)で倒壊しない!】が建築基準法で決められている基準ですので、その際9.1㎝~27㎝までに建物ずれを抑える様に耐力壁の強さを勘案しながら、配置して設計するのです。

さて、ちなみに先ほどの建築基準法で定められているものが【耐震等級1】。

よく長期優良住宅や建築会社の宣伝文句にでてくる【耐震等級3】は極稀地震でも小破、つまり先ほどの条件で建物ずれが【4.5㎝】までと定義されています。(弊社は当然こちら)

もちろんその分耐力壁は必要で、その分壁をめっちゃ多くするのか、耐力壁を4倍以上の強い壁ばかりにして配置するのか?は建築会社の考え次第。(とにかく強い壁ばかりするのにも注意が必要ですが、そこはまた。イイ事ばかりではないと覚えておいてもらっても良いかと)

そして、色々な建材メーカーさんが「〇〇倍」の壁として、特殊なボードや構造金物を販売しています。普通はそれを信じれば大丈夫だし、普通の会社は良心的だから、そこを必要以上に疑う必要はないのだけれど、

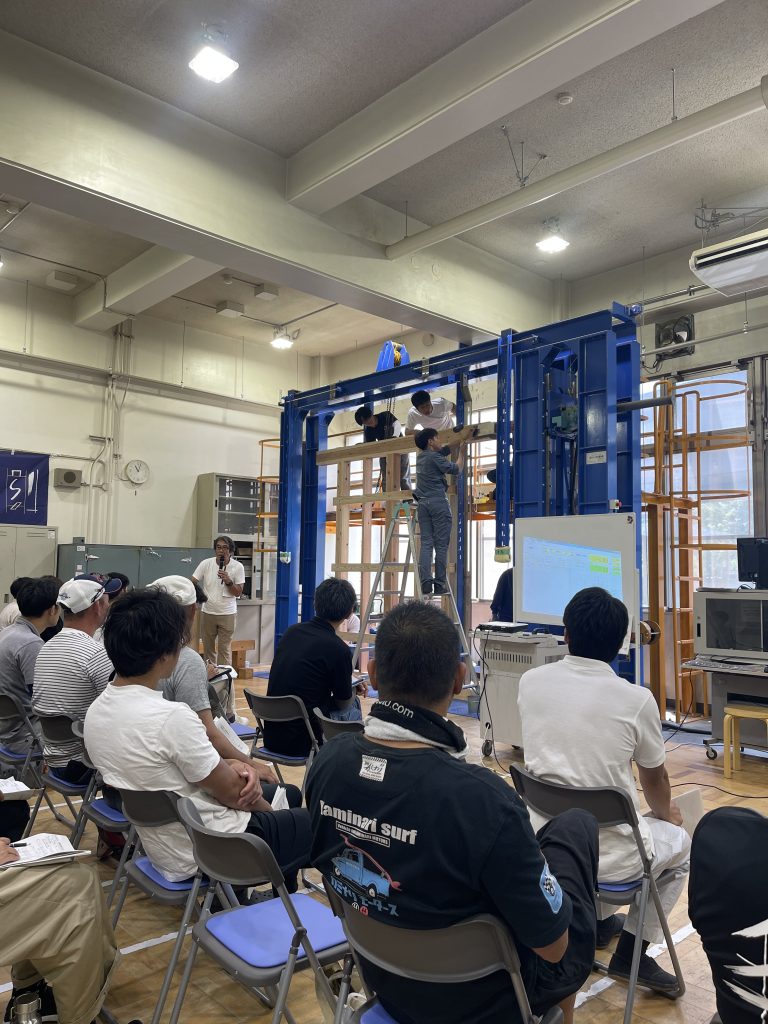

やっぱり、〇〇倍というのを自分たちの目で確認したい。そして極稀地震の力が加わった際、壁はどのように変形して、どこからどのように壊れだすのか?それを自分たちの目で見て、日々の現場に活かしたい!との真摯な思いから、全国の腕利き(ある意味うるさ型)工務店が集まっている(弊社も加盟してます)手刻み同好会では、壁の破壊実験を滋賀のポリテク大学校をお借りして行っています。

全国の名だたる工務店、大工さん、設計者が2日間缶詰で食入るように実験に参加します。奥にセットされているのが実際の柱・梁・土台で構成された壁。その間に会員達が考えてきた色々な部材を加えて耐力壁をつくっています。これに機械で地震を想定した力を加えていくわけです。

厳密にいうと壁ではないのだけど、こんな風に板を張り詰めたものや

最近、こだわり工務店内ではよく聞く特殊ボードを張った壁も実験します。メーカーさんが講評されている「〇〇倍」は正しいのか?も目で確認できます。

こちらの壁は公称値よりもずっと強くてびっくり。

めっちゃ傾けました。これで大破ギリギリの壁のずれ。結構傾いていますね。ここまでするのにどの位の力が必要だったか?を見ていきます。もちろん弊社から参加した大工さんも設計も、その数値を書きこんでノートは真っ黒。

破壊はどのように起こってくるか?これを実際見るのもとても大事。より気を付けなければいけない所が目の当たりに。

純粋に金物の強さを確認するのも大切。そしてどう壊れるか?これめっちゃ大切。

このような実験を繰り返してくると(もう3年目ですから)分かってくることもあります。特殊ボードなどの壁倍率がよくとれるものは、公称値通りしっかりと数値はでる。古来からある金物も使わず木だけのものは数値は出にくい。

どんなに腕の良い大工さんでも(だからこそ)ともすれば大工のロマン的な、金物を一切使わないものを目指します。でもその結果に愕然とします。でもそれはそれで当たり前だと思うのです。だって昔は金物なんてないんだから。

今は金物あるんだから、適切に使えば良いと私は思います。(こういうと反論もあるのだけど)

けれど、金物やボードはある基準を超えれば、劇的に耐力はなくなります。これも当然だと思います。破壊されちゃうんだから。だから、大破を超えて倒壊にいくまでの事を考えたら、昔の大工さんの考え方の方が正しいと思います。

(また木の粘りある性質を考えた時に、強い壁が向いているのか?数値は確かにでるけど、それが全体的な構造を見た時に良いのか?という問題もあります)

そこで戦うのではなく、ハイブリッドというか、上手く組み合わせば良いと思うのです。さすが手刻み同好会に参加している方々は凄くて、もうすでにそれを考えた壁も実験は何度もしていますし、その進化版もできてきました。もう少し工夫を重ねるとコスト的にも現場に使えるようにしていけると思いますので、楽しみです。

最後は、ちょっと脱線もしましたが、木の家の耐震の考え方の基礎の基礎。皆様にも少しご理解いただければ幸いです。

はい。ってことで来週は弊社はお盆休み。またお休みあけからBlogは復活しますので、よろしくお願いいたします~。

ホームページのリニューアルに伴い、ブログも新サイト内に統合しました。

過去のブログの記事(2020年以前)はこちらからご覧いただけます。